细胞科普丨干细胞疗法到底能治哪些病?Nature子刊:全球1426项临床试验综述揭晓答案

点击蓝字 关注我们

引言

干细胞疗法,曾被誉为“21世纪的医学革命”。但现实中,它又常被质疑为“资本炒作的空中楼阁”。到底干细胞能不能治病?治哪些病?真的有效吗?这些问题长期悬在大众与医生之间。

2022年,一篇发表在《Signal Transduction and Targeted Therapy》的权威综述,给出了最具说服力的答案:全球已有1426项干细胞治疗临床试验正在进行或完成,覆盖20余大类系统疾病,部分已展现出明确疗效与广阔前景。

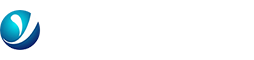

▲基于干细胞的疗法:历史和细胞来源

从中风、糖尿病,到肝硬化、自身免疫病,干细胞疗法正在多领域取得突破。特别是以间充质干细胞(MSC)为代表的“通用型细胞药”,其安全性和可及性让人看到了再生医学真正落地的希望。这篇文章,将带你看清:干细胞真正“能治什么病”。

01

干细胞治疗不是“万金油”

但疗效正在被证实

干细胞的临床应用,从一开始就备受争议。一方面,它被资本与营销包装为“万能修复”;另一方面,许多医生却认为“疗效无证据、风险难控制”。

但这篇综述提供了不同的角度——基于真实世界中1426项已登记临床试验的数据分析,干细胞疗法正在多个系统性疾病中展现出确切生物学效果。

根据临床分布,神经系统疾病(如脑卒中、脑瘫、脊髓损伤、帕金森病)是目前试验最多的方向,累计超过370项。

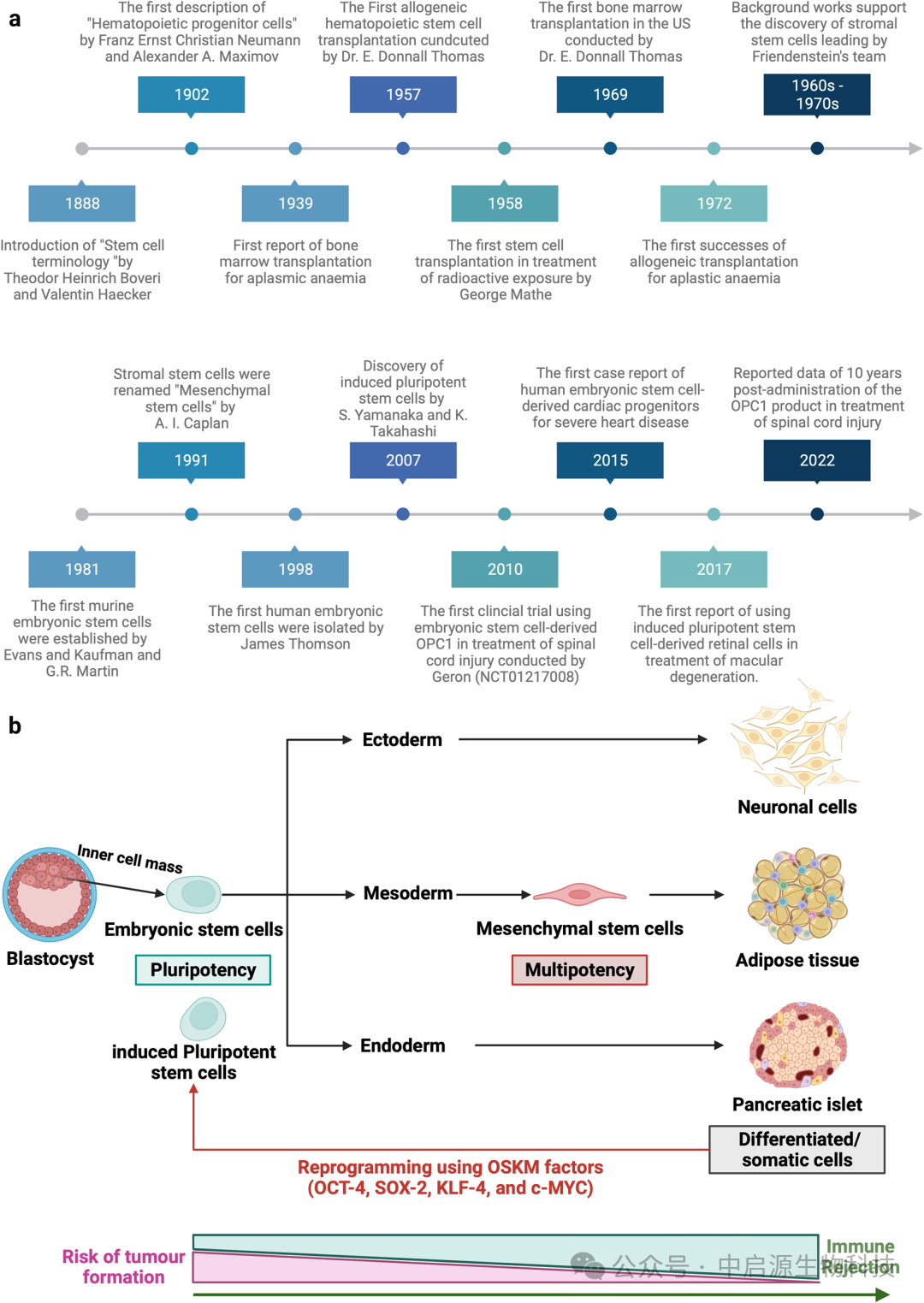

大量研究显示,干细胞可分泌神经营养因子,促进血管重建、减轻脑组织炎症、刺激内源神经修复。在一项应用BM-MSC治疗脑卒中的研究中,受试者在运动功能与认知上均有显著改善。

▲骨髓间充质干细胞 (BM-MSC) 的“干细胞微环境”特性使其在神经元相关疾病的治疗中具有潜力

其次是免疫系统疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、炎症性肠病等)。干细胞尤其是UC-MSC,凭借强免疫调节能力,表现出显著降低IL-6、TNF-α等炎性因子的效果。在一项针对系统性红斑狼疮的研究中,接受干细胞治疗的患者中60%以上疾病活动度显著下降。

而在内分泌系统,尤其是2型糖尿病领域,干细胞主要通过修复胰岛微环境、增强胰岛素敏感性、促进β细胞功能重建发挥作用。部分Ⅱ期临床显示,HbA1c平均下降达1.5%,血糖波动明显减少。这些不是奇迹,是实实在在的数据。

02

从脑到肝,从肺到皮肤

干细胞临床布局全面开花

除了神经和免疫系统,干细胞疗法已在多个系统性疾病中进入中晚期临床阶段,形成“可复用技术+分病定制”的策略趋势。

1、肝病领域:MSC被广泛用于肝硬化、肝衰、脂肪肝炎等疾病,机制包括抗炎、抗纤维化、促进肝细胞再生。在一项中国主导的研究中,90%的终末期肝病患者经MSC治疗后肝功能显著改善,腹水减轻。

2、肺部疾病:包括慢阻肺、ARDS、新冠肺炎等,MSC因其免疫调节+修复上皮双重作用,表现出良好前景。特别是在新冠危重症治疗中,MSC能减少肺泡损伤,促进氧合恢复,在多个国家进入快速通道试验。

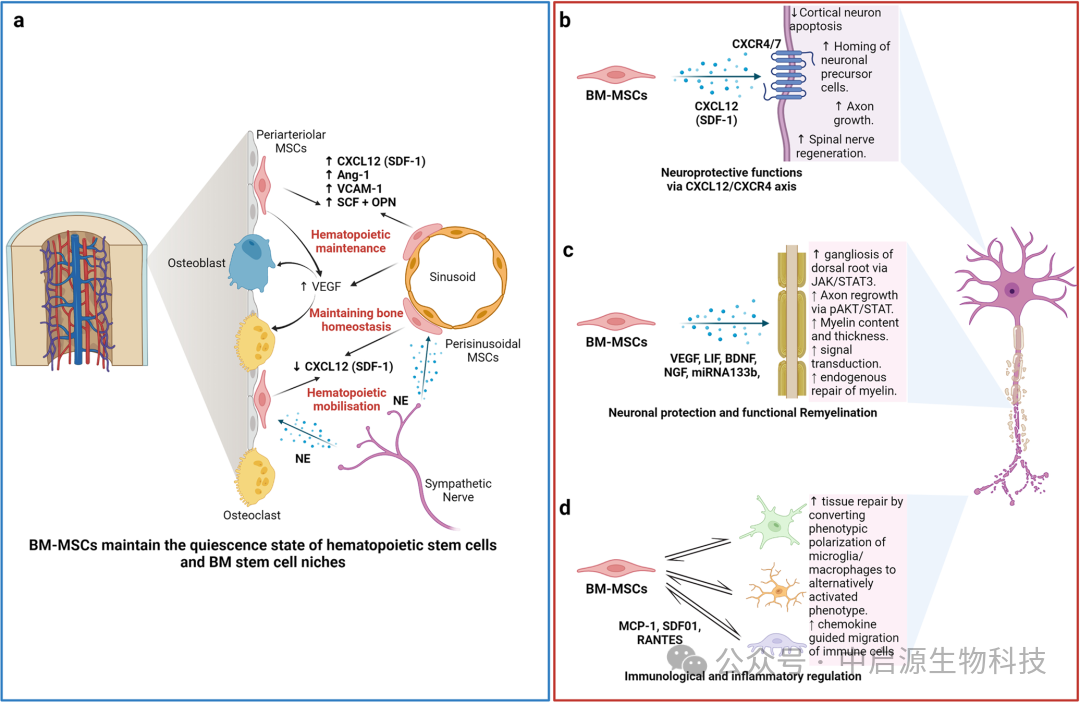

▲脂肪组织来源的间充质干细胞(AT-MSC)及其来源组织的性质支持它们在治疗应用中的使用

3、皮肤和软组织修复:AT-MSC(脂肪来源)在褥疮、慢性创面、烧伤修复中表现突出,上皮愈合时间平均缩短30%-40%。其外泌体也正成为下一代“细胞衍生药”的开发热点。

4、心血管疾病:包括缺血性心肌病、心衰、周围血管病等。研究显示,MSC可改善局部缺血灌注、促进心肌再生。在一项多中心II期研究中,心衰患者LVEF提升3.8%,运动耐量明显提升。

这些领域的共同特点是:传统药物疗效有限,而干细胞从“组织修复机制”出发,为治疗开辟了新思路。

03

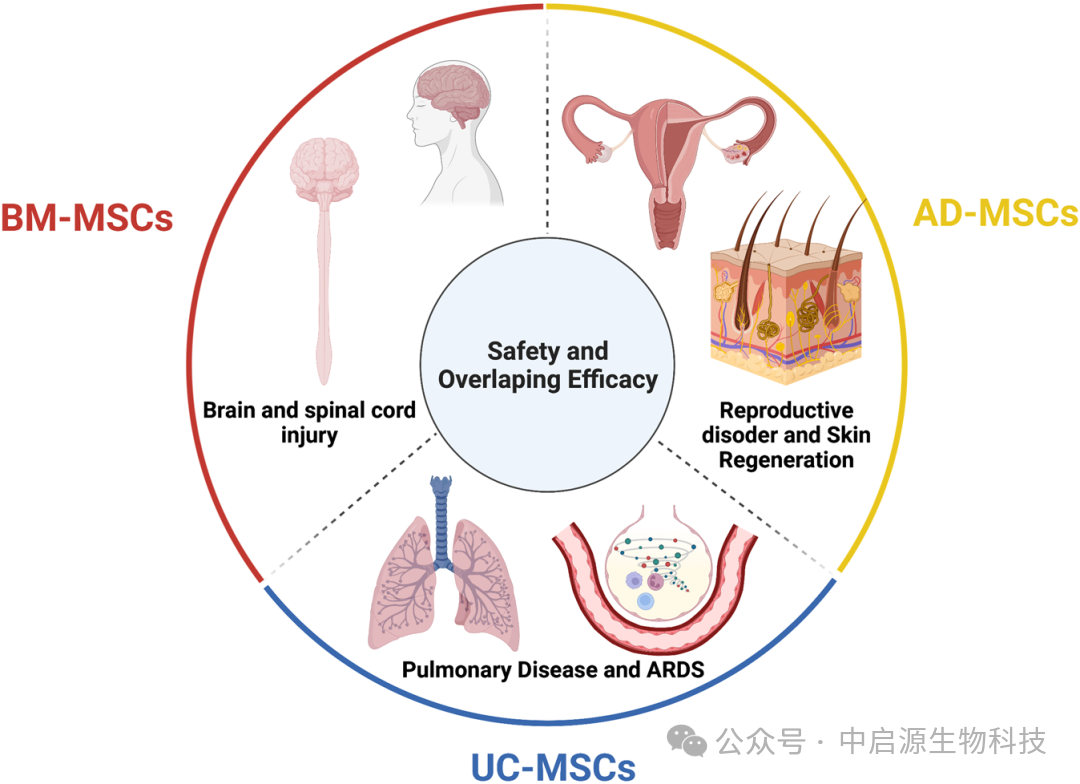

三大主力干细胞,适应症各有所长

当前临床使用最广泛的细胞类型为间充质干细胞(MSC),而MSC的来源差异,直接决定了其“治疗特长”。

▲MSCs的两大来源:成人来源和围产期来源

-

骨髓来源 MSC(BM-MSC):最早被开发,组织归巢能力强,适合神经系统、心血管、肝病等高炎症、高修复要求疾病。

-

脐带来源 MSC(UC-MSC):免疫原性最低、扩增能力强,适合用于系统性免疫病、肺病、ARDS等。

脂肪来源 MSC(AT-MSC):来源丰富、外泌体产量高,尤其适合皮肤修复、生殖医学与局部注射疗法。

此外,iPSC(诱导多能干细胞)、ESC(胚胎干细胞)等“高分化潜能型”干细胞,尽管在伦理与安全性方面仍受限制,但其在眼科(如视网膜色素上皮再生)、帕金森病等单细胞替代方向已进入I/II期临床。

每一类细胞都有其“能力圈”,未来临床会越来越倾向于“病种-细胞类型”的精准匹配。

04

干细胞疗法的“安全账”已基本算清楚

疗效之外,另一个绕不过去的问题是:干细胞治疗安全吗?

这篇综述明确指出,在绝大多数I-II期研究中,MSC类细胞的安全性已得到充分验证。多个数据表明:

-

静脉输注 MSC 后发生严重不良反应的概率 <1%;

-

最常见副作用为轻度发热、乏力;

-

未见明确致瘤性,包括长期追踪中也无肿瘤样变报告;

在脐带MSC、脂肪MSC中,甚至比自体骨髓来源的细胞更安全。

▲间充质干细胞 (MSC) 的组织来源对其治疗潜力有很大贡献,因为所有 MSC 类型都具有相同的安全性和重叠的疗效

当然,在部分细胞类型(如iPSC、ESC)中仍需密切监控“异位分化”与免疫排斥等问题。但就当前主流的MSC类产品而言,其“安全边界”已经大致明晰,疗效验证成为下一阶段焦点。

这意味着:从“是否安全”已过关,下一步是“如何有效”。

结语

干细胞疗法已经不是“明日科技”,而是真正进入“疾病治疗工具箱”的现实选择。

从全球1426项临床试验中我们看到:它不是神药,也不是空谈,而是“以组织修复为逻辑”的慢病解决方案。

当你再听到有人问“干细胞到底能不能治病”,请告诉他:神经病、免疫病、糖尿病、肝病、肺病、慢性创面……都已有临床数据支撑的答案。

而真正决定干细胞疗法能走多远的,不是奇迹,而是科研、监管与产业的扎实落地。

本公众号所有文章旨在宣传生命科学领域的最新技术和研究,所有内容均不构成任何医疗指导。

本篇文章来源于微信公众号:中启源生物科技