行业动态丨“干细胞研究与器官修复”纳入国家重点研发计划,国家卫健委推进干细胞治疗常见多发病防治研究

点击蓝字 关注我们

引言

当“干细胞疗法”从实验室走向临床试验,从科研论文进入大众视野,关于它的讨论从未停过:是未来医学的主力军,还是看得见摸不着的技术泡沫?有人喊它是“再生医学的灵魂”,也有人疑它是“炒作最多、落地最难”的科研边角料。

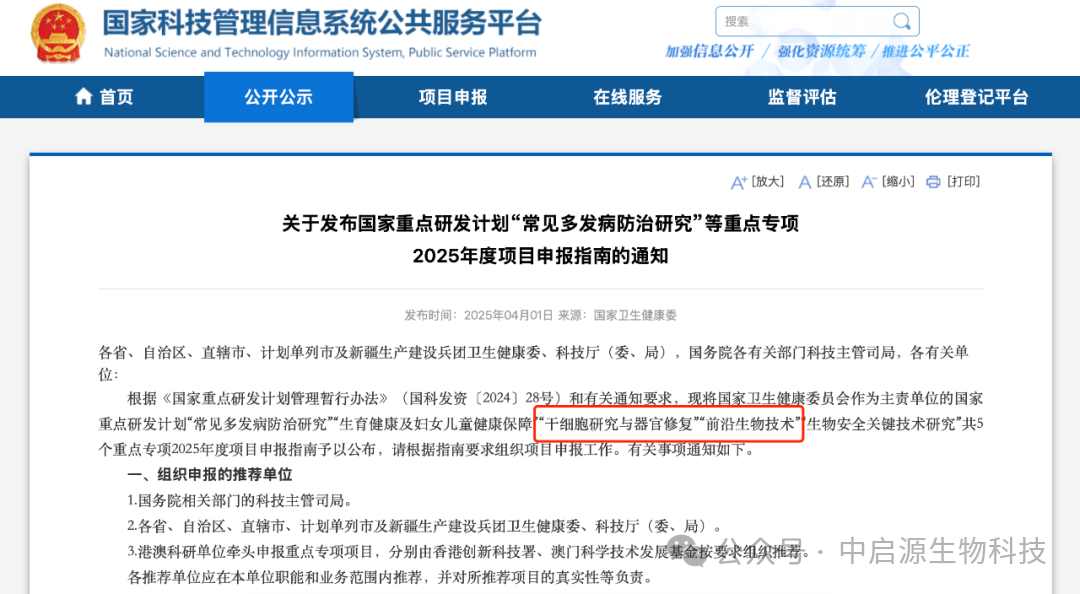

就在2025年4月1日,一纸由国家卫健委发布的公文,将干细胞研究真正从“热搜”送进了“国策”:“干细胞研究与器官修复”首次正式纳入国家重点研发计划重点专项,和“常见多发病防治研究”并列为核心攻关任务之一。

这不是挂名支持,而是实打实的科研资源倾斜、项目组织、伦理通道和临床转化一体推进。换句话说,干细胞疗法不再只是地方试点、企业投资者的临床探索,而是被国家正式写进“要重点突破的科技底层能力建设”清单。

干细胞从此不只是“技术方向”,而是“国家任务”。

01

为什么干细胞被国家点名进入重大专项?

它解决的,是一个时代级的健康难题

在“常见多发病防治研究”与“器官修复”并列推进的国家重点专项里,干细胞不是突然被提上日程的,它的入选,是长期科技积淀与医疗现实压力的双重结果。

国家为什么现在重押干细胞?答案很明确:因为传统医疗手段,已经难以有效解决日益庞大的慢性病和组织器官功能衰竭问题,而这正是一个老龄化社会的核心挑战。

据《中国统计年鉴》数据,到2023年底,全国60岁以上人口已超2.97亿,占比达21.1%。这批人群不是“晚年养生群”,而是高发病、高治疗负担、高失能风险的慢病核心人群。

器官功能衰竭、糖尿病相关并发症、心脑血管疾病、慢性肝病、骨关节退行性改变、视网膜病变……这些病种共同特点就是:难以根治,治疗周期长,恢复慢,社会成本高。

而干细胞疗法,尤其是间充质干细胞(MSC)、iPSC诱导多能干细胞、神经干细胞、视网膜干细胞等,在修复受损组织、促进神经再生、调控炎症微环境、延缓细胞衰老等方面已展现明确潜力。它不是单点解决方案,而是为“无法替代”的组织和功能提供“可再生”的生物学修复手段。

正因如此,干细胞已不再只是“未来学术预言”,而是越来越多真实患者正在尝试的“最后手段”与“希望路径”。国家重点研发计划的设立,正是对这种“生物医学底层能力”的集体下注。

干细胞研究不只是科研范畴的突破口,它是应对慢病社会的“国家级修复工程”。

02

这次不是喊口号,

而是有项目、有通道、有考核的“硬落地”推进

很多人谈到国家层面的科技支持,容易以为这只是一次“精神喊话”或“方向性引导”。但这次干细胞研究纳入国家重点研发计划,完全不是“定个基调”,而是带着清晰路线图和执行机制落地的“真动作”。

根据国家卫健委发布的2025年度项目申报指南,干细胞专项被列入“国家重点研发计划”的五大板块之一,与“常见多发病防治”“前沿生物技术”并列为重点突破方向。每一个入选项目不仅要“立题”,还要覆盖指南所列的全部研究内容和考核指标,必须由团队集体作战完成,且设有全过程绩效管理与伦理监管机制。

重点包括:

1、干细胞治疗在心脑血管病、肝病、神经退行性疾病等多发病中的精准适应症开发;

2、干细胞分化机制、规模制备、冻存质控、临床转化流程标准化建设;

3、组织修复与器官功能重建方向的联合攻关任务,如肝脏、胰岛、视网膜、脊髓等特定系统修复路径开发。

不仅如此,指南中还明确提出,项目将整合科研院所、高校、三甲医院、产业平台等多方力量,要求申报团队聚焦真实临床问题,推动临床前研究走向注册临床试验,最终服务于“可落地、可推广”的真实治疗路径。

03

这不仅是科学突破,

更是国家医疗战略结构的主动升级

把干细胞研究与器官修复纳入国家重点研发计划,表面上看是对前沿技术的政策加码,本质上却是一场深层次的医疗体系结构调整——从“疾病控制”向“组织重建”、从“延长寿命”走向“恢复功能”、从“慢病维持”迈向“细胞级逆转”。

国家为什么要亲自出手?因为它看到了传统医疗的边界正在逼近:

一边是高发病率、高复发率、高失能率的“慢性病三高”,另一边是以对症治疗为核心的医保支出持续走高;一边是器官移植资源长期紧缺,另一边是庞大的失能人口对康复功能的刚性需求。

如果没有“重建级”的治疗路径,这个国家将被慢病耗成一个低效高负担的“沉重型健康社会”。

而干细胞,尤其是应用于心脑血管、神经退行、肝肾功能、骨关节、视网膜等领域的“器官级修复工具”,恰好提供了一种可以从生物学层面逆转疾病轨迹的新可能。它不是药物的替代,而是生物医学手段对传统医疗的一次结构性补充。

从某种意义上讲,这次重点研发项目不仅是科技部和卫健委的联合行动,更是中国医疗战略体系从“治病”走向“修人”的一次预演。

科学突破可以用论文计量,但医疗战略的升级,必须用“能落地、能推广、能负担”来检验。干细胞是否真的能走完这一条链,正是这次国家层级亲自推动的终极落脚点。

本公众号所有文章旨在宣传生命科学领域的最新技术和研究,所有内容均不构成任何医疗指导。

本篇文章来源于微信公众号:中启源生物科技