行业动态丨科技日报:细胞药物量产时代开启!我国科学家实现关键性突破

点击蓝字 关注我们

引言

当细胞疗法成为生命科学的最前沿,当再生医学正在重塑疾病治疗版图,一个新的产业命题也悄然浮出水面——如何大规模、标准化地制造“细胞药物”?

2025年3月20日,科技日报权威报道:由上海海洋大学杨光华教授团队领衔,我国科学家成功开发出一套高效、稳定的细胞外囊泡生产平台,为细胞药物制造按下“超级加速键”。

这一突破,不仅打破了传统干细胞依赖性高、批次差异大、产量受限的瓶颈,还为未来外泌体疗法在肾病、骨关节炎、中风、阿尔茨海默病等重大疾病中的临床应用,奠定了坚实的制造基础。

01

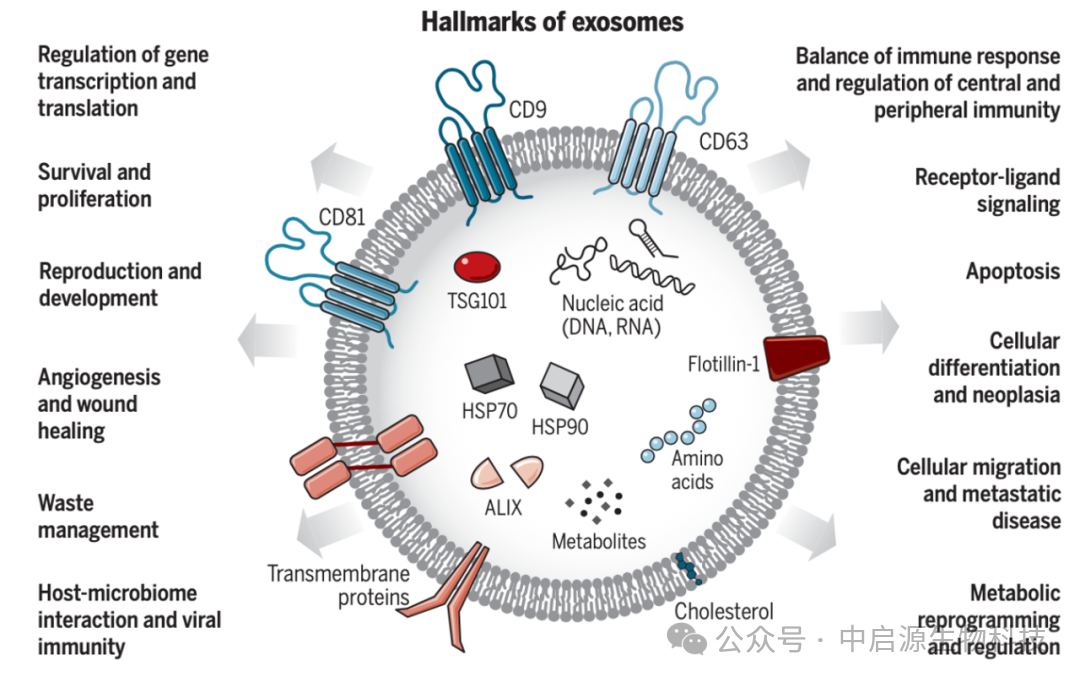

细胞外泌体:细胞药物的新黄金赛道

要理解本次技术突破的分量,首先要认识“细胞外泌体”在生命科学和医学领域的地位。细胞外泌体(Extracellular Vesicles, EVs)是由细胞分泌出的纳米级微囊泡,直径通常在30-200纳米之间,内部富含蛋白质、脂质、RNA等活性成分。

它们不仅是细胞间通信的天然载体,更被发现具有调控免疫、促进组织修复、抗炎抗纤维化等多重生物学功能。

正因如此,外泌体近年来被视为“无细胞疗法”的新希望。相比传统干细胞移植,外泌体治疗具有更高的安全性(无肿瘤风险)、更好的保存运输便利性,以及更易规模化生产的潜力。

国际顶尖期刊《Nature Reviews Drug Discovery》在2023年评论指出:“外泌体有望成为下一代标准化细胞药物。”

然而,外泌体真正走向临床,始终面临两大难题:一是来源细胞的扩增与保持稳定性,二是高质量、大规模生产体系的建立。原代干细胞往往寿命有限、批次波动大,导致外泌体产量低、成分不均,严重制约了产业化进程。

在这一背景下,上海海洋大学杨光华教授团队的创新突破,恰恰切中了产业化痛点——通过构建永生化、稳定分泌外泌体的细胞工厂,不仅实现了高产量,更保证了产品的一致性与安全性。这一成果,标志着我国在细胞药物制造基础设施领域迈出了关键一步,也为全球外泌体产业注入了新的加速动能。

02

技术突破:永生化细胞工厂与高纯度外泌体生产

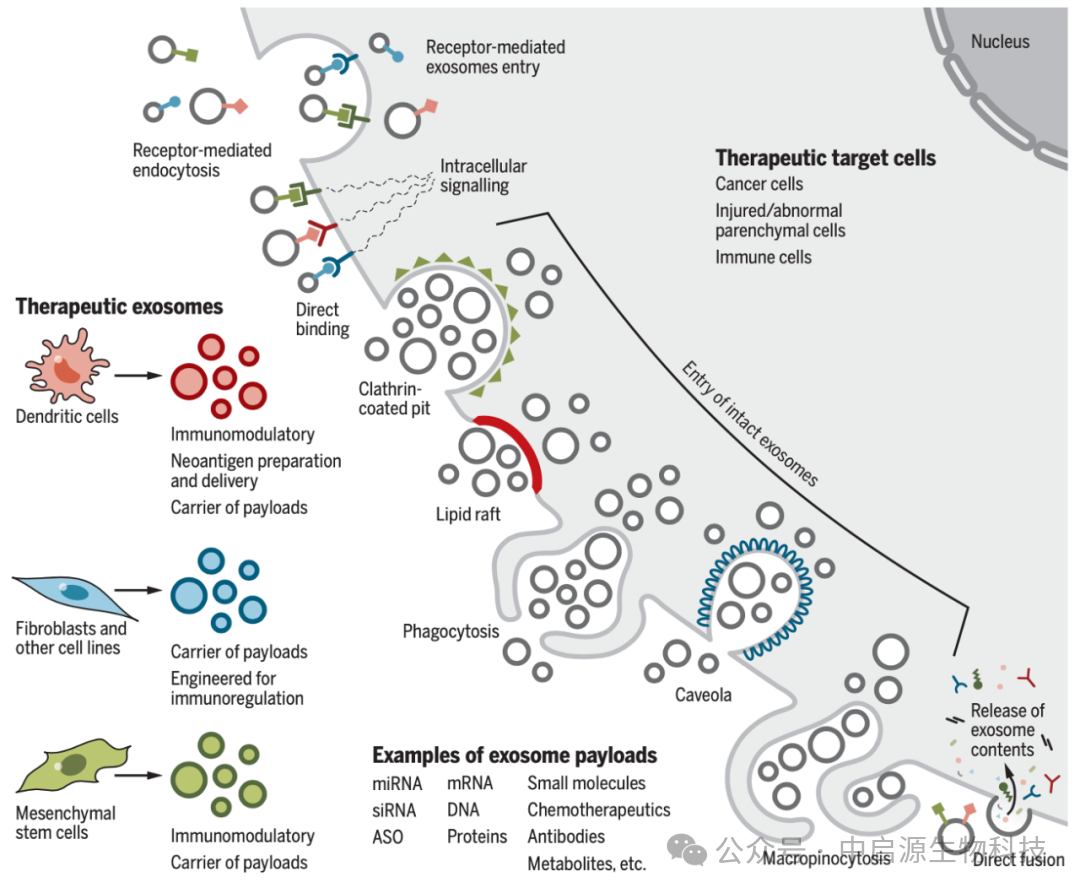

在此次科技日报报道中,最引人注目的,是上海海洋大学杨光华教授团队在细胞源头改造和生产工艺优化方面的双重创新。

首先,在细胞源头层面,研究团队以胎盘绒毛膜间充质干细胞为基础,利用SV40大T抗原(SV40LT)基因进行改造。SV40LT是一种能够延长细胞生命周期、抑制细胞凋亡的蛋白因子。

通过精准转染,团队成功建立了不凋亡、无限增殖、遗传稳定的细胞系。这意味着,与传统原代细胞相比,新的细胞工厂能够长期、大规模、批量稳定生产外泌体,且细胞基因组稳定,不引发肿瘤相关基因表达异常。

其次,在生产工艺上,团队采用了全新开发的高纯度培养基系统,极大减少了外泌体制备过程中的污染物背景。并结合先进的免疫捕获纯化技术,筛选并富集高生物活性的外泌体成分,确保最终产品在蛋白质组学、脂质组学和小RNA表达谱上,与原代细胞外泌体高度一致。

安全性验证同样严谨:在经过全基因组测序、外泌体成分分析及致瘤性检测后,证实改造细胞分泌的外泌体无遗传异常、无促进肿瘤生长风险,符合国际细胞药物安全标准。

这套创新体系的搭建,不仅首次在国内建立了具有产业化潜力的高效外泌体生产平台,也为未来细胞药物的标准化制造、质量可控生产提供了坚实的技术支撑,为我国在全球再生医学产业竞赛中赢得了先手。

03

应用前景:外泌体疗法引领精准再生医学新时代

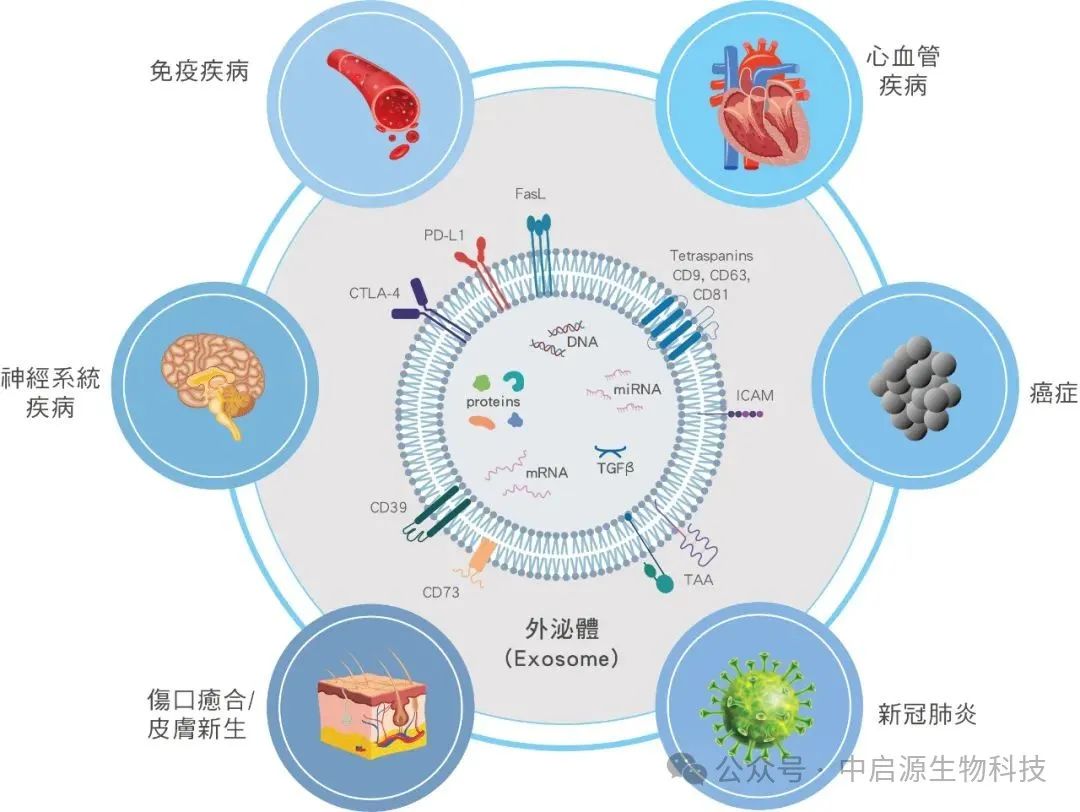

随着外泌体生产平台技术的成熟,细胞药物的应用版图正迅速扩展,远超传统认知的局限。科技日报报道指出,杨光华教授团队开发的外泌体产品,未来可广泛应用于包括肾病、骨关节炎、中风、阿尔茨海默病等多种重大疾病治疗。

在肾病领域,已有研究表明,干细胞外泌体可通过调节炎症微环境、抑制肾小管上皮细胞凋亡、促进损伤组织修复,从而延缓慢性肾功能衰竭进展(Journal of the American Society of Nephrology, 2022)。

在骨关节炎治疗中,外泌体富含的miRNA与蛋白因子能够抑制软骨细胞凋亡、促进软骨基质合成,显著改善关节功能。

对于神经系统损伤,如脑卒中与阿尔茨海默病,外泌体则凭借其微小尺寸、良好穿越血脑屏障的能力,能够高效递送神经营养因子、抗炎信号分子,激活内源性神经修复机制,被认为是目前最有潜力的非细胞疗法之一(Frontiers in Neuroscience, 2023)。

更远的未来,外泌体还可能应用于抗衰老、免疫调节、抗肿瘤疫苗递送等领域,成为精准医疗的重要载体。

关键是,外泌体作为“细胞的功能分泌物”,可以规避传统细胞治疗存在的潜在肿瘤化风险,大大提高了治疗的安全性与可控性。而规模化、标准化的高效生产平台,则是实现这一愿景不可或缺的基础设施。

可以说,外泌体技术的进步,正在从根本上重塑再生医学的边界,而我国科学家的这一突破,无疑为未来的全球竞争格局,增添了浓墨重彩的一笔。

04

战略意义:中国细胞药物产业驶入快车道

科技日报此次报道的背后,不仅是一次单点技术突破,更是我国细胞药物产业体系化升级的缩影。长期以来,细胞治疗领域面临的最大痛点之一,便是“技术有余、制造不足”。如何将先进的生物疗法从实验室推向医院、从单例探索推向普及应用,标准化、高效能的生产平台是绕不过去的基石。

外泌体,作为细胞治疗领域最具潜力的分支之一,恰恰对制造工艺、质量控制提出了更高要求。而上海海洋大学杨光华教授团队所建立的这套高效外泌体生产体系,在源头细胞改良、培养工艺、纯化提取、质控验证等各环节实现了系统性突破,填补了国内乃至国际在外泌体产业化早期环节上的关键空白。

更值得注意的是,这一成果顺应了国家在精准医疗、再生医学、生物制造领域的战略部署。近年来,“细胞与基因治疗”被明确列为“生物经济先导工程”,并被纳入“十四五”重大科技专项布局。细胞药物,尤其是外泌体这一新兴形态,正逐步从科学探索转向产业战略制高点。

我国此次率先在外泌体高效生产领域实现技术自立,意味着未来无论是在新药开发、疾病治疗,还是在全球细胞药物供应链中,都将拥有更大的主动权与话语权。这不仅是技术自信的体现,更是科技强国战略在生命科学前沿领域的有力落子。

可以预见,随着类似技术平台的持续成熟,中国细胞药物产业正加速驶入规模化、规范化、高质量发展的快车道,而真正的黄金时代,正在到来。

结语

从外泌体微观世界的精密建构,到细胞药物产业的宏大战略布局,中国科学家正用一次次实证突破,悄然改写全球生物医药版图。

上海海洋大学团队的这一成果,不只是一个技术节点的胜利,更是中国细胞药物制造体系崛起的信号弹。

未来,当精准医疗真正走入千家万户,当细胞药物成为主流治疗手段,我们会记得,今天这一次看似低调却意义深远的超级加速。科学,终将以光的速度,回应人类对健康与生命极限的全部渴望。

本公众号所有文章旨在宣传生命科学领域的最新技术和研究,所有内容均不构成任何医疗指导。

本篇文章来源于微信公众号:中启源生物科技