行业动态丨首都医科大学涉1100例癌症患者临床研究证实:输注免疫细胞显著改善了患者的生活质量

点击蓝字 关注我们

引言

在癌症治疗中,人们常常关注“肿瘤缩小了没有”“活多久”,却忽视了另一个更基本的问题:患者到底过得怎么样?真正有尊严的生命,不是苟延残喘,而是清醒地活着、能吃饭、能说话、不痛不怕。

2023年,一项由首都医科大学附属北京世纪坛医院主导的大规模研究发布在《American Journal of Cancer Research》上,涉及1100例实体瘤患者、2504个免疫细胞治疗周期。

研究发现,接受DC-CIK细胞输注的患者不仅整体副作用发生率低至3%,更在疲劳、焦虑、睡眠障碍、食欲下降等生活质量核心指标上,表现出显著改善。

01

当靶向与化疗力不能及

患者最需要的是“可耐受、能坚持”的疗法

对于大多数中晚期癌症患者来说,抗癌之路并非一场“精确制导”的战役,而是一场艰难的“连续作战”。化疗常常带来脱发、呕吐、白细胞减少等一系列副作用;靶向药物虽然精准,却也伴随着皮疹、腹泻以及难以预测的耐药性问题;免疫检查点抑制剂更是如同一把“双刃剑”,不仅费用高昂,还可能引发免疫风暴的风险。在一次次的治疗中,患者的生活质量被不断压缩。

在这样的背景下,一类相对“温和”、安全性高且治疗窗口较广的免疫疗法正逐渐受到关注并被重新审视。其中,DC-CIK细胞治疗(树突状细胞-细胞因子诱导杀伤细胞联合疗法)便是极具代表性的疗法之一。

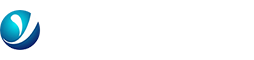

▲利用免疫系统治疗癌症的不同过继性 T 细胞转移(ACT)方法

该疗法源自患者自身的外周血单个核细胞,通过体外诱导和扩增,增强其免疫识别与杀伤能力后,再回输到患者体内。与CAR-T等“定制型免疫武器”不同,DC-CIK疗法更侧重于整体免疫环境的调节与激活,它不依赖特定抗原,无需精准配型,也更容易进行多次、多周期输注。

首都医科大学此次开展的大样本研究,其设计初衷正是为了回答一个关键问题:在真实世界场景下,免疫细胞治疗是否能够在不加重毒副作用的前提下,真正改善患者的“主观状态”?

研究团队从北京市及周边地区的20家医院中,收集了1100位患者的数据,涵盖了肝癌、乳腺癌、肺癌、胃癌等多个常见实体瘤类型,累计疗程总数达到2504个,具有极强的代表性。

该研究的临床目标并非单纯地“治好肿瘤”,而是更注重“让人能过上正常的日子”。这体现了一种更贴近患者需求的医学逻辑:抗癌,不应仅仅是对赌生死,而更应是帮助患者赢回生活的尊严与感受。

02

副作用发生率仅3%

细胞治疗正在改变“有毒才有效”的旧观念

化疗后的呕吐脱水、靶向治疗的皮疹脱发、免疫药物诱发的自体免疫反噬……在漫长的抗癌征途中,许多患者被迫接受了"毒性即疗效"的残酷逻辑。然而,首都医科大学跨越三年的前瞻性随访研究,正在悄然颠覆这一医学惯性。

在2504次DC-CIK细胞治疗的临床实践中,仅3.19%的轻微不良反应率宛如一剂清醒剂——那些转瞬即逝的低热与乏力,如同春雨润物般悄然退去,无需特殊干预即可在24小时内自行消散。这一数据与同期化疗40%以上的全身冲击、靶向药15%-30%的皮肤黏膜损伤、免疫检查点抑制剂25%的免疫风暴风险形成惊人的反差,其不良反应的"可逆性"与"自限性"特质,正在重新定义肿瘤治疗的安全边界。

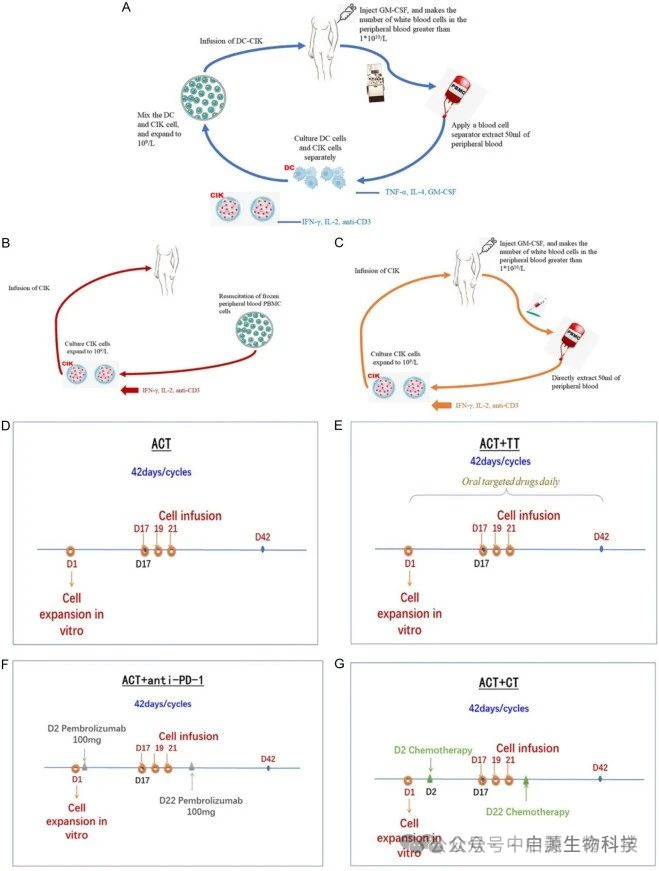

▲单独 DC-CIK 治疗与 DC-CIK 联合化疗前后各外周血值变化的比较

更值得关注的是,这种基于患者自体外周血的免疫调节疗法,展现了前所未有的治疗兼容性:它既能作为术后辅助治疗的"温柔守门员",又可在放化疗间歇期扮演"免疫修复师",更能在肿瘤稳定期化身为"健康守望者"。这种无需精准配型、不依赖特定抗原的治疗特性,使其成为高龄患者、虚弱体质者突破传统治疗禁区的"生命浮桥"。

当数据曲线在坐标系中划出那道低于5%的平缓轨迹时,我们看到的不仅是医学统计学上的胜利,更是人文关怀在肿瘤治疗领域的觉醒。

DC-CIK细胞治疗所代表的,是医学理性回归的黎明——它以温和却坚定的姿态告诉我们:真正的治愈力量,不在于毒性堆积的陡坡,而在于疗效与耐受性完美平衡的黄金曲线。这条曲线,终将引领我们走向"带着肿瘤平静生活"的医学新纪元。

03

除了安全,它还能缓解哪些日常痛点?

“生活质量”四项指标显著改善

癌症从来不是单纯的生存之战,而是对生活本质的全面侵蚀。当"治愈"从战场口号蜕变为漫长拉锯战中的背景音,患者发出的真正叩问是:我是否还能咀嚼米饭的温度?是否还能在夜幕降临时自然沉入睡眠?是否还能踩着木地板的纹路走向窗边?是否还能用平稳的语调讲述清晨的阳光?

首都医科大学团队此次研究突破性地将目光投向肿瘤医学长期忽视的"暗物质"——那些无法被CT片量化、却决定患者能否"活着如常"的生命质感。研究者不仅精确统计了DC-CIK细胞治疗3.19%的轻微不良反应率,更首创性地构建了四维主观生活质量评估体系:从胃肠蠕动的节律(食欲),到线粒体能量的流转(疲劳),从自主神经的平衡(睡眠),到边缘系统的宁静(焦虑),全面捕捉治疗对生命体验的微观重塑。

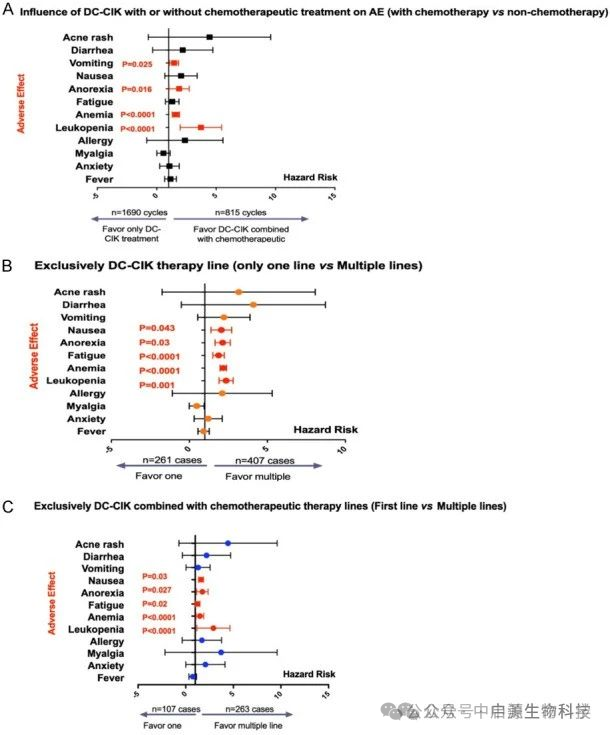

▲基于 DC-CIK 的各线抗肿瘤治疗对副作用发生率的影响

数据显示,超过半数患者(56.2%)报告治疗后疲劳感如潮水般退却,从"睁眼即耗尽"到能完成20分钟庭院漫步;近半数患者(47.1%)重获咀嚼的意义,每日进食量平均增加23%,体重曲线不再单向下滑;38.4%的睡眠监测图谱重现深度睡眠波形,夜间觉醒次数减少67%;33.5%的焦虑评分在汉密尔顿量表上回落至轻度区间,治疗依从性提升41%。

这些改变如同显微镜下的细胞迁移,虽不在肿瘤标志物的宏观坐标系中,却在患者日记的每一页留下清晰足迹。更令人震撼的是,在联合化疗药物(平均剂量78mg/m²)和放疗(总剂量50-66Gy)的攻坚阶段,DC-CIK细胞如同精细的免疫校准器,既不干扰细胞毒性药物的杀伤路径,又在骨髓抑制的低谷期悄然修复造血干细胞微环境,使92%的患者顺利完成预定疗程。

当医学终于学会用"生活质量年"(QALY)替代单纯的"生存年",DC-CIK细胞疗法正在重塑肿瘤治疗的底层逻辑:它不是传统疗法的粗暴加法,而是免疫生态的精巧微调;不是对肿瘤的单向度攻击,而是对生命系统的整体稳态重构。在癌症治疗从"急性攻坚"向"慢性管理"范式转移的转折点上,这种能将"带瘤生存"转化为"带瘤生活"的疗法,或许正是那把开启医学伦理新纪元的钥匙——它教会我们,最好的治愈不是消灭所有敌人,而是让身体重新学会与自己和解。

04

多轮治疗仍然安全

DC-CIK细胞有望成为“长期抗癌搭档”

在癌症这场没有硝烟却永无止境的持久战中,治疗的意义早已超越"短期见效"的表层逻辑,真正的考验在于能否构建起"可持续的生命防线"。那些看似锐利的治疗武器,往往在初始阶段奏效,却在时间的长河中逐渐暴露出致命缺陷:或因副作用的雪球效应吞噬最后的体力,或因免疫系统的崩塌被迫停摆,最终让患者在希望与绝望间反复拉扯。

而DC-CIK细胞疗法的独特之处,恰似一位沉默却坚韧的"免疫修复师"。在本研究覆盖的1100名患者、2504个治疗周期中,近半数患者完成了3轮以上治疗,最长疗程持续超过24个月。令人震撼的是,当时间的指针不断推进,副作用并未如传统疗法般呈指数级攀升,反而在部分患者身上观察到"治疗-康复"的正向循环:连续多次输注未触发任何累积毒性,免疫指标(NK细胞比例、T细胞亚群活性)如同被校准的精密仪器,保持平稳甚至呈现轻度上升趋势。那些在治疗初期还需要搀扶的患者,随着疗程推进逐渐展现出"越战越勇"的生命韧性——从"能下床"到"能散步",从"勉强进食"到"主动加餐",身体状态如同春草破土般悄然向好。

这种反传统的治疗曲线,源于DC-CIK细胞独特的"免疫生态重构"机制。它并非传统疗法那种粗暴的"替代式攻击",而是以一种精巧的"协同作战"模式,在对肿瘤细胞施加持续压力的同时,为宿主免疫系统注入修复能量。就像在暴风雨后的森林中,既清理了腐朽的枯木(肿瘤细胞),又为新生的树苗(免疫细胞)提供了养分,从而在治疗间隙有效降低了复发风险。

当传统药物在耐药性泥潭中越陷越深,当化疗的杀伤力逐渐被身体的极限所抵消,这种可反复激活的免疫细胞疗法,正在为患者铺设一条全新的抗癌"续航之路"。研究团队甚至提出大胆设想:将DC-CIK疗法纳入癌症治疗的"生态维持战略",作为稳定期、缓解期乃至康复期的长期辅助方案。它不是传统疗法的对立面,而是为现有治疗体系注入的"时间维度解药"——让患者不仅能走过今天,更能看见明天。

05

当治愈不易

免疫细胞或许能帮我们“活得更好一点”

在与癌症的漫长对抗中,患者渴望的不只是“活得更久”,而是在每一个清晨醒来时,能感觉到身体还属于自己,生活还有尊严,人生还有期待。

这项由首都医科大学团队完成的1100例大样本研究清晰证明:DC-CIK细胞治疗不仅安全性高、耐受性强,更能真实改善患者的生活质量与精神状态。

这不是一种神奇疗法,而是一种可以融入现实治疗流程、真正被患者接受并坚持的免疫治疗方式。它不靠“重拳出击”,而是在你最虚弱时悄悄接住你,在每一次治疗中帮助你修复、稳定、再出发。

未来,细胞疗法或许仍在不断突破“治愈”的边界,但如今,它已经悄然成为千千万万患者“活得好一点”的日常依靠。

特别声明

本公众号所有文章旨在宣传生命科学领域的最新技术和研究,所有内容均不构成任何医疗指导。

本篇文章来源于微信公众号:中启源生物科技