行业动态丨麻省总医院首席学术官:中国的细胞与基因治疗创新,将影响全球医学未来

点击蓝字 关注我们

引言

如果说昨天的医学先锋在哈佛、斯坦福,那么今天,目光正转向东方。

“未来20年,全球医学创新看基因和细胞治疗——而中国的研究,已经在世界舞台上产生广泛影响。”

这不是意淫,而是麻省总医院布莱根医疗系统首席学术官、哈佛医学院资深教授保罗·安德森(Paul Anderson)在公开场合的真实表达。

在接受《每日经济新闻》专访时,这位站在全球医学制高点的重量级人物反复强调:中国不只是科研投入大,更有临床落地快、产业转化强的显著优势。尤其在干细胞、免疫细胞、iPSC等尖端领域,“中国的试验正在为全球提供模型”。

在一个话语权高度集中于西方的生命科技世界里,这种评价分量极重——它不只是表扬,而是战略判断。

01 这不是“客气话”,而是对比全球之后的判断

有人或许会说,安德森是访华客人,说几句好听的也正常。但如果你了解他的位置,就知道这些话背后不是“客套”,而是全球顶级医学系统对现实格局的判断。

保罗·安德森的身份,不止是麻省总医院布莱根医疗系统首席学术官,他还长期参与美国NIH(国家卫生研究院)医学研究基金评审、FDA新疗法监管建议制定等核心决策过程。他看到的是中美医疗系统的真实运行差异。

在这次采访中,他直言不讳地指出:

“过去我们以为创新只能发生在哈佛、牛津、斯坦福,但现在,中国提供了另一种可能。”

而这个判断,正是建立在他对多个国家医学创新路径的交叉对比基础上:在欧洲,科研投入强但审批周期过长、产业对接断层;在美国,基础研究领先,但转化效率与支付系统难以支撑快速落地;而在中国,安德森发现科研、政策、医院、企业之间的闭环越来越快,“这是很多国家正在试图模仿的机制。”

更关键的是,中国的医疗需求足够庞大,每一次成功的创新,不只是论文,而是可以影响数百万患者生存质量的“真实临床事件”。

换句话说,安德森不是在“夸中国”,他是在提醒全世界:中国式创新已经有了影响世界的底层能力。

而这种能力,正逐步转化为下一轮生命科学范式变革中的“东风”。

02 未来20年,细胞与基因治疗将主导医学,中国准备好了吗?安德森说——是的

“未来二十年,看基因和细胞治疗。”

这句话,安德森在采访中重复了三次。他的眼中,这不仅是技术路线的趋势判断,更是下一代医学版图的开局宣言。

而中国,已经在这个版图上写下了自己的名字。

在全球范围内,细胞与基因疗法正经历从“技术突破”走向“标准治疗”的质变阶段。CAR-T、iPSC、干细胞、CRISPR、腺相关病毒载体(AAV)等技术不断被临床验证,成为治疗血液瘤、实体瘤、遗传病、老年慢病的新选项。

✅ 安德森的判断是:中国不仅在跟进,而且有可能引领

他指出,中国拥有几个独特的优势:

1、患者基数大,临床数据更快更全

2、政府主导的科研支持稳定、持续

3、研究型医院与生物医药企业协同能力逐步增强

比如他特别提到:在中国,有些干细胞临床项目每月可以招收数十位患者,这在欧美几乎难以实现。

此外,中国在“细胞储存-分化-制备-质控-回输”的全流程体系上,已初步建立起产业闭环,像博鳌国际医院、北京协和再生医学平台、华中科技大学同济医院等机构,已成为国际合作的核心节点。

“不要把中国看作技术转化的‘落地国’,它正成为某些方向的技术源头。”这是安德森最具分量的评价之一。

未来的细胞与基因治疗,不是单靠某一个诺奖项目撑起的独角戏,而是制度、数据、人才和速度的整体竞赛。

而这场竞赛,中国已经在起跑线上,并且跑在了可以被全球看见的位置。

03 从被观察者到趋势塑造者,中国式创新正重写全球医学话语体系

很长一段时间里,全球医学界都在“看美国、用欧美、等西方”。但今天,从细胞治疗到再生医学,从研究型医院制度到临床转化机制,中国不再只是被观察者,而是实实在在的趋势塑造者。

保罗·安德森的这次访华,不只是一次技术交流,更像是一次正式的“国际承认”:中国有速度,也有标准;有创新,也有范式。

而这份承认,并非空穴来风,而是源于一个可验证、可转化、可规模化的事实:中国的医学创新开始影响世界。

未来二十年,细胞和基因治疗将从“科研前沿”变成“治疗主流”。这是一场全球性的技术跃迁,更是一场关于医学认知权的重新分配。

当麻省总医院这样的全球顶级医疗系统发出这样的声音,不只是掌声,也是信号:世界在听,中国在讲。

本公众号所有文章旨在宣传生命科学领域的最新技术和研究,所有内容均不构成任何医疗指导。

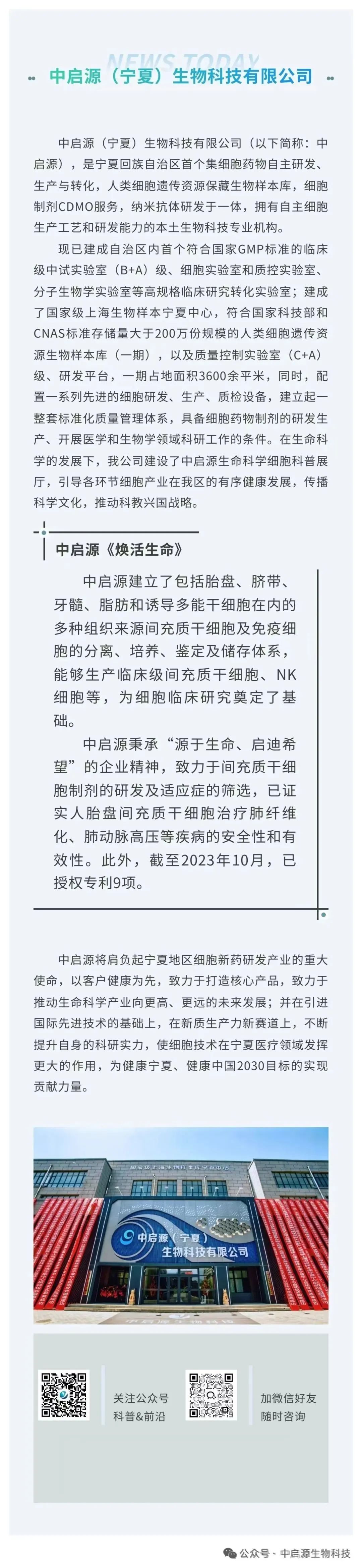

本篇文章来源于微信公众号:中启源生物科技